GAMING DISORDER インターネット依存(ゲーム障害)デイナイトケア

01

インターネット依存症

(ゲーム障害)とは

近年、パソコンやスマホの爆発的な普及に伴い、インターネット、オンラインゲーム、SNSなどへの依存が急増し社会問題化しています。ネットに依存するようになると、自宅に引きこもりがちになり、社会生活能力が徐々に低下していきます。最終的には食事や入浴、睡眠もおろそかになり、何十時間もネットだけをやり続ける状態になってしまいます。ネット依存の問題がより深刻な韓国やインドネシアでは、死亡例も出ています。

ネットに依存している時の脳は、覚せい剤などの薬物を使用している時と変わらないと言われています。依存している状態から自分一人の力で立ち直るのは極めて難しいでしょう。ネットへの依存は意思や人格の問題ではないのです。

2013年にはアメリカ精神医学会が、DSM-5において「インターネットゲーム障害」(internet gaming disorder)という診断基準を「今後の研究のための病態」という項目として新たに設けています。

以下にインターネットゲーム障害の診断基準をご紹介します。

過去12か月の間に 以下の項目のうち、5つ以上が当てはまりますか?

1. インターネットゲームへのとらわれ(過去のゲームに関する活動の事を考えるか、次のゲームを楽しみに待つ・インターネットゲームが日々の生活の中での主要な活動になる)

2. インターネットゲームが取り去られた際の離脱症状(これらの症状は典型的には、いらいら、不安、または悲しさによって特徴づけられるが、薬理学的な離脱の生物学的徴候はない

3. 耐性、すなわちインターネットゲームに費やす時間が増大していくことの必要性

4. インターネットゲームにかかわることを制御する試みの不成功がある事

5. インターネットゲームの結果として生じる、インターネットゲーム以外の過去の趣味や娯楽への興味の喪失

6. 心理社会的な問題を知っているにも関わらず、過度にインターネットゲームの使用を続ける

7. 家族、治療者、または他者に対して、インターネットゲームの使用の程度について嘘をついたことがある

8. 否定的な気分(例:無力感、罪責感、不安)を避けるため、あるいは和らげるためにインターネットゲームを使用する

9. ンターネットゲームへの参加のために、大事な交友関係、仕事、教育や雇用の機会を危うくした、または失ったことがある

(DSM-5より引用)

またWHO(世界保健機構)は2018年、新たな国際疾病分類(ICD-11)において「ゲーム障害(Gaming disorder)」を正式な疾病として認定しました。オンラインゲームやインターネットへの過度な依存は今後、治療の対象となります。

ゲーム障害(Gaming disorder)とは

・ゲームの回数や時間をコントロールできない

・日常生活よりもゲームを優先する

・健康などに問題が起きてもゲームを続ける

・家族や社会、学習、仕事に重大な支障が生じている

→ 上記の状態が1年以上続いている

(症状が深刻な場合、1年未満であってもゲーム障害と診断される場合があります)

行為・プロセス・依存

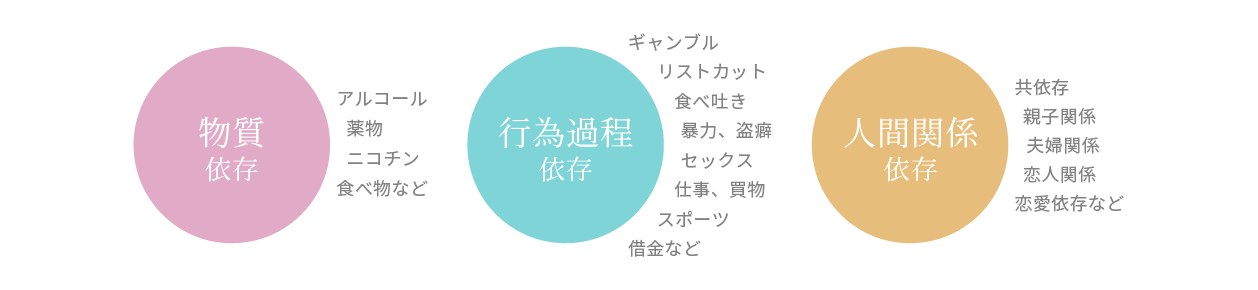

インターネット依存症は、行為プロセス依存(または関係依存)に分類されます。

(図:行為プロセス依存)

これは、何らかの行為に依存している状態で、パチンコ・スロットなどのギャンブルがその代表です。インターネットもギャンブルと同様、行為であるためこの分類に当てはまります。(ただしSNSやオンラインゲーム等、ネット上の人間関係に依存しているケースもあります。この意味ではインターネット依存は行為~関係にまたがった依存だといえるでしょう。)

インターネットをしている間は嫌なことを考えなくてすむかもしれません。仮想現実の世界で自分の思い通りに振る舞うことができるかも知れません。何らかのストレスや生き辛さに対する自分なりの対処(自己治療)として、ネットへの依存が始まることが多いと言われています。

症状が進んでくると、四六時中ネットやオンラインゲームのことしか考えられなくなり、ストレスがあってもなくてもネットをするようになります。やめようと思ってもコントロールできなくなります。「分かっちゃいるけどやめられない」状態です。

何日も眠らず、食事や水分も摂らず、排泄はその場で垂れ流しの状態でネットに没頭していたという例もあります。この状態になると、自分の意思でネットを止めることは不可能です。

当院では治療という視点で、ネットを止める方法を身に付けていきます。ただ単にネットを止めるだけでは、もともとの生き辛さは解消されません。ネットを止めると同時に自身の生き辛さがどこにあり、今後どういった方法で生き辛さを解消していくのかを、グループ治療を通して考えていきます。ネットを止めるということは、新たな生き方、新たな人間関係を形成していくことです。

02 治療の三本柱

治療01

定期的な通院

ネットにのめり込んでいる時は、生活や睡眠、食事のリズムはバラバラになります。定期的に通院することで、病気のチェックと規則正しい生活リズムをつけていきます。そしてミーティングに参加しながら自己の生き方に気づき、新しい楽な生き方を学んでいきます。そして自分のことを周囲に理解してもらいながら、よりよい人間関係のネットワークを築いていきます。

治療02

治療プログラム

当院ではミーティングを始めとして、様々な専門的な治療プログラムを用意しています。ミーティングは、他者との関わりの中で自分自身を見つめなおし、お互いに自発的に問題解決の道筋を探すための重要なプロセスです。まずは、自分にとって居心地のいいミーティングに参加することから始めましょう。

治療03

人間関係の再構築

ネット、不登校、いじめ、家族関係のことなど、全てをオープンに話した上で受け入れてもらえる場所は社会にはほとんどありません。ミーティングなどの様々なプログラムを通じて、「安全な」時間と空間を共有することで、自分をしっかりと見つめなおしつつ、周りの人たちにありのままの自分を受け入れてもらうことが大切です。その中で、失われてしまった人間関係を再構築していくことが大切です。

主なプログラム紹介

料理

スタッフやメンバーで決めたメニューを皆で協⼒して作ります。複数⼈で⾏う料理は⾃然と役割分担が⽣れます。その中で過剰にお世話したくなる⼈、グループに⼊れない⼈、無理して周りに合わせてしまう⼈など、個々の持つ対⼈関係の傾向が⾒えてきます。そこへ上⼿にアプローチすることで、⾃⼰への気づきを深め、スムーズな⼈間関係を作れるようになります。

スポーツ

バレーボール、ソフトボール、テニスなどを主に行っています。チームワークが必要なもの、個人対抗で行うものなど、状況に応じて様々な人間関係作りが行われるのがスポーツの場面です。ついつい出しゃばってしまう人、なかなかチームに入れない人、うまくまとめようとする人、それぞれの行動から対人関係パターンを探り、スムーズな交流が出来るようになっています。

レトロゲーム

ネットゲームの3大依存要素は1オンライン(非対面)、2課金、3アップデート(クリアがない)です。これらの要素の少ない昔ながらのゲームをグループで楽しむことで、無理なくネットから距離を置けるようになります。ゲームは目的ではなく友人を作るためのツールです。

インターネット依存の予防活動

2017年の内閣府の調査によると、小中高生の7割以上がオンラインゲームのユーザーであるという結果が出ています。また厚生労働省研究班の調査によると、中高生のインターネット依存症の数は約52万人と推計されています。ネット、オンラインゲームの普及とともにスマホの所持率も上がっています。総務省の調査によれば、平成27年には72%の世帯がスマホを所持しているという結果が出ています。

若年層を含めスマホが普及していく一方で、わが国ではスマホの使用・所持について統一したルールは設けられていません。スマホの持ち方、使い方については個々の学校や家庭でルールが決められているのが現状です。あなたは自分の子どもに、どういうルールで、そしていつからスマホを持たせますか?

きちんとしたルールを設けるためにはスマホやインターネットのメリットだけでなく、デメリットについてもきちんと知っておく必要があります。

スマホ、ネットの利用時間と成績にはどのような関係があるのか、ゲームやSNSには依存性があるのか、犯罪や引きこもりとの関係など、知っておくべきこと、考えるべきことはたくさんあります。

当院はネット依存の「治療」だけでなく、「予防活動」についても積極的に取り組んでいます。学校や公共機関などに出張し、講演・普及啓発活動を行います。

芸術行動療法

他のフロアと合同で、部活動のような活動を行っています。その時の気分に合わせて多彩なプログラムに参加することが可能です。内部・外部での発表の場も設けており、明確な目標を持って取り組むことが出来ます。

※クリニックによって実施プログラムは異なります

03 回復への道筋

目標は節ネット!

インターネット依存症からの回復とは何でしょうか。治療の最終目標はネットを適切に利用できるようになることです。ネットは現代社会においては不可欠な要素であり、全く使用しないことは現実的ではありません。治療を通して、生活時間や人間関係とのバランスから、自分にとっての適切なネットとの付き合い方について考えていきましょう。

デイナイトケアは週1回から利用が可能になります(最大週6日)。最初は自宅からデイナイトケアに足を向けるだけでも大きな負担になるでしょう。まずはデイナイトケア参加中の数時間、ネットから離れるだけで大きな前進だと考えて下さい。

ネットの適正利用

治療を開始したら、自分にとっての適切なネット時間はどれくらいか考えてもらいます。その際スタッフや家族など、第3者の意見を取り入れるようにして下さい。適切な時間よりも実際の使用時間が多ければ、スリップ(問題行動の再発)と考えます。

生活リズムの形成

ネットで壊れた生活リズムを再構築します。居場所を作り、時間を守り、食事をとり、しっかり睡眠をとり、それを毎日繰り返していく。生活習慣が整うことで、自然にネットの使用時間が減少していきます。

金銭について

ネット、特にオンラインゲームは金銭感覚を狂わせます。ネットから離れ、正常な金銭感覚を身に付けるために、家族やスタッフと話し合い、実践していきます。

スマホ、パソコンの管理

スタッフ、ご家族と相談の上、原則デイナイトケア利用中はスマホ等オンライン接続機器はお預かり致します。まずはデイナイトケア利用時間中にネットと距離を置く事を目標にしましょう。

プログラム

ミーティングを始めとした治療プログラムを通して、自身の気持ちを振り返り、ネットに代わる新たなストレスへの対処法を身に付けていきます。

社会復帰

ネットを止めるための習慣を身に付けたら、徐々に社会復帰を考えていきます。医師、スタッフ、家族とよく話し合い、スリップしないように無理のない計画を立てていきます。

治療の継続

社会復帰後も、何らかの形で治療につながっていることが望ましいでしょう。依存症は、完治はない病だといわれています。生き辛さを自分の中だけで抱え込まず、オープンにできる環境を作りましょう。

その他

その他、個別のケースに合せ、様々な専門プログラムを用意しています。一緒に回復のステップを歩んでいきましょう。