HIGHER BRAIN DYSFUNCTION 高次脳機能障害デイナイトケア

平成20年に東京都で実施された調査によれば、高次脳機能障害者数は都内だけでも5万人弱、全国では50万人に上ると推計されています。 障害を負った方々は様々な原因で入院をした後、訓練やリハビリを経て、社会生活へ戻ります。実際に自宅へ戻ってから困難なことや問題点が判明することも多く、本人だけでなく、家族を含めた包括的な支援が必要になる場合もあります。「リハビリが終わった後」に、そういった対応や受け入れが可能である施設は未だに少ないのが現状です。 当クリニックではこのような社会のニーズに応え、高次脳機能障害を持つ方向けのデイナイトケアを行っています。

受付クリニック

01 高次脳機能障害って?

脳卒中や交通事故などでの外傷によって、脳の一部を損傷したことで起きる、認知障害全般を指します。中でも注意障害や遂行機能障害、感情や社会的行動の障害により、今まで出来ていたことが出来なくなり失職するケースも少なくありません。

また、若く行動力があり、見守りが必要になる方も多く、ご家族の就労にも影響が出る場合があります。

02 どんな人が利用しているの?

リハビリを終了した維持期にあり、日中活動を続けたいという方が最多です。若く、高齢者施設では合わない、一人では活動しないからどこかに通って欲しい、日中の見守りが必要でその中で症状の精査とフォローをしてほしい、など相談は様々です。

また、復職や再就労に向け、段階的に活動量を上げていきたい、復職可能かどうか復職の仕方を含め検討したい、という方もいらっしゃいます。

昔の脳損傷があり、リハビリなども経ていないが現状受けられるサービスがない、などのご相談もお受けします。

※基本的に集団生活の場であるため、ADLが自立していることは条件となります

03 どんなことを行なっているの?

個別性が高く、様々な障害を持っている方々を支援していくためには、あらゆる方向からアプローチを行なう必要があります。一週間のプログラム表の一例を次に紹介します。

1週間のプログラムの例

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | 指先トレーニング | 連想ゲーム | リハビリテーション | 絵画療法 | 手作業 | 運営ミーティング |

| 午後 | グループゲーム | すこやか体操 | 室内レクリエーション | 運動プログラム | スタッフプログラム | 書道 |

| ナイト | 脳内トレーニング | 音読プログラム | カラオケ大会 | ナース講座 | 音楽療法 | 映画鑑賞 |

※プログラムは月ごとに変わります。

※デイナイトケアは9:00~19:00までです。昼と夜はお食事を提供しております。

主なプログラム紹介

芸術行動療法

他のフロアと合同で、部活動のような活動を行っています。その時の気分に合わせて多彩なプログラムに参加することが可能です。内部・外部での発表の場も設けており、明確な目標を持って取り組むことが出来ます。

※クリニックによって実施プログラムは異なります

04 デイナイトケアスタッフより

私たちが担当する「高次脳機能障害デイナイトケア」では、様々な障害を持った方が一緒にグループワークを行なっています。様々な“生きづらさ”を感じている方々が社会に適応していくには、「同じ障害を持った方」を「スタッフが支援していく」という従来の方法だけでなく、「同じような立場の人によるサポート(ピアサポート)」を取り入れることが必要不可欠だと感じています。デイナイトケアという『リトルコミュニティー(小さな共同体・小さな社会)』の中で、時にはぶつかり合いながらも、人と関わることで社会性は高まります。その経験をそのまま持ち帰って地域で実践してもらうことが、結果として地域で障害者が孤立するのを予防していくことに繋がると信じています。

05 関係機関の皆様へ

現在も、高次脳機能障害の方々への受け入れ態勢は十分とは言えません。通院・通所といった施設もそうですが、居住可能な施設は特に入所が困難であることが多いように感じます。おそらく、個別性が非常に高い障害であるため、受け入れる側の不安要素が大きいことや、障害への理解が未だに低いことなどが原因になっているのでしょう。また、家族や親戚がいない方が高次脳機能障害を負い、退院する段階になって独居生活はできないがどうしたらいいか分からない、という相談を関係機関から数多く受けてきました。現段階ではそういった相談に対して明確な道筋を提示できないことが多く、歯痒さを感じると同時に、年々このような困難ケースが増え続けていることに危機感を感じています。

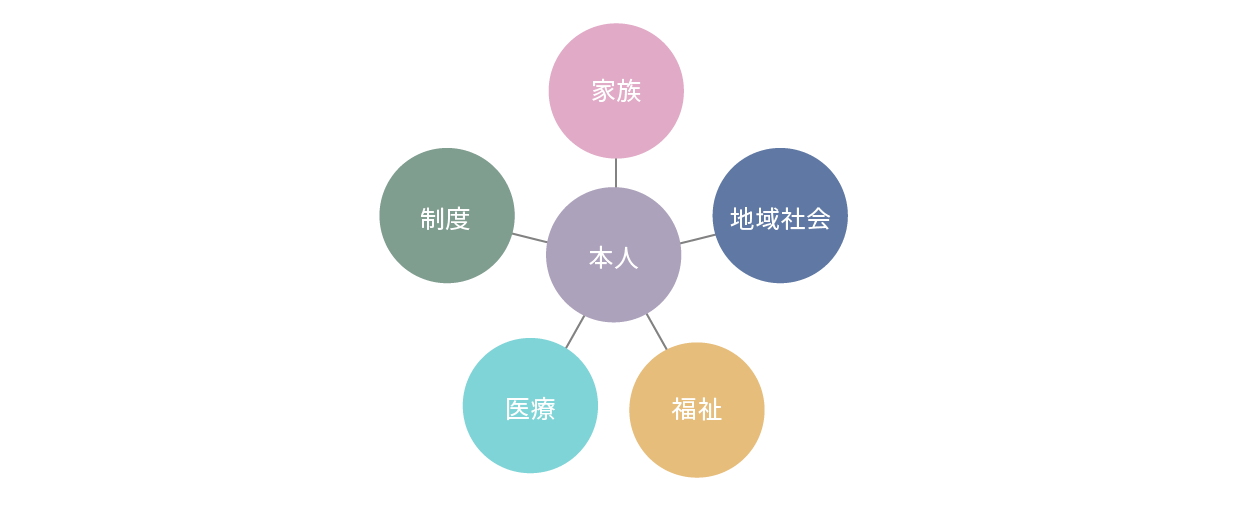

私たちが高次脳機能障害を負った方々を支援していくことにおいて特に皆様に助けられ、また重要だと感じるのは情報と連携です。家庭→地域→社会、という大きな視点を持って関係者が互いに情報を共有し、支援体制がいわゆる「箱」や「専門」という括りで途切れてしまわないように繋いでいくことが、この障害に対する支援においては非常に重要なことであると考えます。